从 LinkedList 血案说起:用 3W 法搭建数据结构知识框架

数据结构是算法的骨架,也是程序性能的底层基石。很多同学把数据结构视为课本知识,真正写业务代码时却很少意识到它的存在。这篇文章我们尝试用「3W

法」重新认识数据结构,并对常见分类做一次体系化梳理,为深入学习打好底座。

先分享一个真实的小插曲:曾有一次线上“秒开页面”突然变成“8 秒白屏”,排查半天才发现有人把原本的 ArrayList 换成了

LinkedList。操作在代码里只差几个字母,但由于需要频繁随机访问,链表瞬间把性能拖垮。那天之后,团队里每个人都重新审视起数据结构的力量——它不仅决定算法效率,更直接影响用户体验。希望这篇文章也能带给你这样的直观感受。

事故复盘:8 秒白屏背后的细节

- 场景背景:页面渲染前需要多次随机定位列表元素,最初基于

ArrayList,可以直接通过下标定位。 - 替换动机:为了让插入更“优雅”,有人把底层实现换成

LinkedList,以为可以让插入性能提升。 - 性能崩溃:链表的随机访问是 O(n),渲染过程中每次

get(i)都要从头遍历,几十次操作瞬间被放大成 O(n²)。 - 排查过程:逐项排除网络、接口、缓存等因素后,反复对比 diff 才发现有人替换了集合类型。

- 核心教训:性能瓶颈常常埋在“看起来只是实现细节”的地方;选型前必须先分析业务的访问模式。

用 3W 法认识数据结构

What:什么是数据结构?

数据结构(Data Structure)是计算机中组织和存储数据的方式,它定义了数据之间的逻辑关系、数据的存储结构以及相关的操作。一个好的数据结构能够让数据存取效率最大化,降低程序复杂度,也为算法设计提供了明确的边界条件。

Why:为什么要学习数据结构?

- 直击性能瓶颈:90% 的性能问题都直接或间接与数据组织方式有关。

- 提高抽象能力:复杂业务往往需要将实体映射为合理的结构才能高效解决。

- 强化面试竞争力:几乎所有技术岗面试都会考察数据结构与算法。

- 夯实工程能力:从缓存、索引再到分布式系统,底层都离不开数据结构的支撑。

How:如何选型与应用?

选择数据结构时可以遵循三步走:

- 明确业务核心操作:是频繁查询、更新还是插入删除?

- 评估数据规模与实时性:数据量、并发度、响应时间要求直接决定选型。

- 结合语言 & 库特性:比如在 Java 中用

ArrayList/LinkedList,在 Go 中用切片/链表等。

小贴士:不要从「我会什么」出发,而要从「问题需要什么」出发,先抽象操作,再确定结构。

数据结构的常见分类

我们可以从逻辑结构和物理存储两条维度认识数据结构,这里以常见逻辑结构为主。

逻辑结构全景图

为了建立完整的知识框架,可以先从逻辑关系的角度对数据结构进行归类:

- 线性结构:数据元素呈一条链,前驱后继关系明确。典型代表有数组、链表、栈、队列。

- 非线性结构:节点之间的连接呈树形或网状,适合表达层级、依赖与关联。包括树、堆、图。

- 哈希/集合结构:基于哈希映射实现快速查找与去重,如哈希表、布隆过滤器。

- 复合结构与抽象数据类型:为特定问题组合或扩展基础结构,如并查集、跳表、LRU 缓存等。

接下来的小节会按“线性结构”和“非线性结构”两大类展开,后续系列文章则会针对特殊结构单独拆解。

线性结构

- 数组(Array):连续内存,随机访问 O(1),批量插入成本高。

- 链表(Linked List):节点分散,插入删除灵活,查找需要遍历。

- 栈(Stack):后进先出(LIFO),常用在函数调用、撤销操作。

- 队列(Queue):先进先出(FIFO),适合排队、消息缓冲场景。

| 结构 | 核心访问模式 | 适用场景 | 踩坑提醒 |

|---|---|---|---|

ArrayList |

随机读多、批量写少 | 渲染列表、时间序列、缓存命中表 | 中间插入需要整体搬移,注意扩容 |

LinkedList |

顺序吞吐、插入删除频繁 | 任务调度、链式处理流水 | 不要承担大量随机 get(i),否则会重演 8 秒白屏 |

推荐一个可视化资源:VisuAlgo 支持数组、栈、队列等动画演示。你可以手动拖拽或自动播放插入过程,帮助加深记忆。

非线性结构

- 树(Tree):层级结构,适合表示父子关系。如二叉搜索树、AVL 树、红黑树。

- 堆(Heap):特殊的完全二叉树,维护堆序性质,常用于优先级队列。

- 图(Graph):节点+边的泛化结构,适合建模复杂关系网络。

- 哈希结构(Hash):通过哈希函数对键进行映射,支持近似 O(1) 的存取。

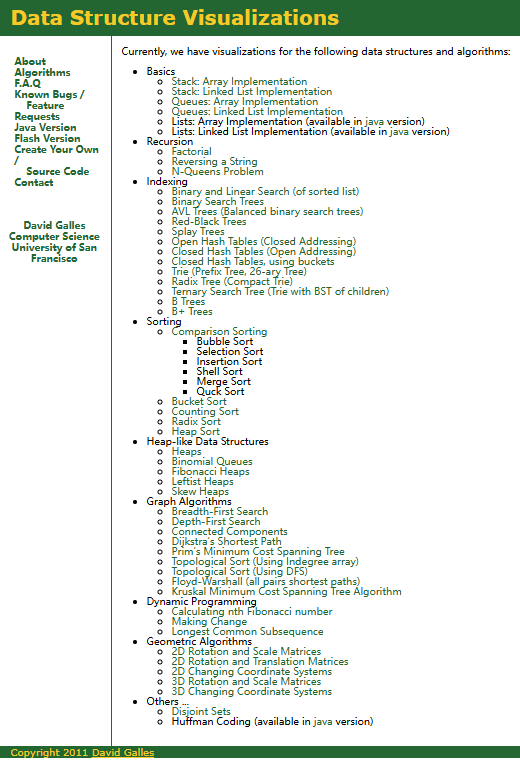

同样推荐两个学习资源:

- Algorithm Visualizer:支持树、图等动画演练。

- University of San Francisco Data Structure Visualizations

:美国旧金山大学提供的交互式可视化网站,涵盖树、堆、图等多种结构。

动图 + 代码:Java 源码视角演示

以数组与链表的插入为例,我们可以通过动图和代码加深理解:

- 数组插入:需要移动插入点之后的所有元素,因此时间复杂度为 O(n)。

- 链表插入:调整前后指针即可,平均时间复杂度为 O(1)。

动图资源参考:

- Array Insertion Visualization

- Linked List Visualizer(由 Y. Daniel Liang 提供)

下面分别给出常见结构的 Java 示例,并标注在 JDK 源码中的关键入口(均基于 OpenJDK

17)。每个示例前先快速回顾它在工程中的直观印象,帮助建立“知道是什么 + 看得见怎么做”的关联。

数组(ArrayList)——连续内存、随机访问快

数组是最贴近硬件的线性结构,所有元素紧挨存放,因此下标访问是 O(1)。缺点是中间插入需要整体搬移,扩容也要开辟新空间。

那次白屏之后,我们在代码评审阶段都会先问一句:“调用方是读多写少吗?”如果答案是肯定的,就让

ArrayList留在原位。

List<Integer> arrayList = new ArrayList<>(Arrays.asList(1, 2, 4));

arrayList.add(2, 3); // ElementData 数组扩容 + System.arraycopy

System.out.println(arrayList); // [1, 2, 3, 4]

- 源码入口:

ArrayList#add(int, E),文件java/util/ArrayList.java - 场景速记:消息列表、时间序列、缓存命中表等“读多写少”的业务非常适合数组。

链表(LinkedList)——节点分散、插入删除灵活

链表把每个元素打包成节点,通过指针串联。插入删除只需改指针,代价是失去了下标随机访问,需要顺着指针遍历。

复盘那次事故我们才意识到:调用代码一旦大量使用

list.get(i),链表就会被迫一遍遍从头遍历,再优雅的插入体验也救不回整体性能。

LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>(List.of(1, 2, 3));

linkedList.addFirst(0); // 链接新的头结点

linkedList.removeLast(); // 断开尾结点

System.out.println(linkedList); // [0, 1, 2]

- 源码入口:

LinkedList#linkFirst、LinkedList#unlinkLast - 场景速记:任务调度器、订单状态流水这类“按顺序批量吞吐”的场景常用链表;不要把它放在需要频繁随机访问的地方。

栈(Stack)——后进先出的一端封闭结构

栈只有一个出口,常见在函数调用栈、撤销操作等场景。ArrayDeque 在 JDK 中推荐用作栈,循环数组让 push/pop 都保持 O(1)。

Deque<String> stack = new ArrayDeque<>();

stack.push("call");

stack.push("return");

stack.pop();

System.out.println(stack.peek()); // call

- 源码入口:

ArrayDeque#push/ArrayDeque#pop - 场景速记:浏览器“前进/后退”、编辑器撤销、表达式求值都在背后用栈支撑。

队列(Queue)——先进先出,适合排队缓冲

队列的特点是从队尾入、队头出,常用在消息缓冲、线程池任务调度。ArrayDeque 借助循环数组避免频繁移动元素。

Queue<String> queue = new ArrayDeque<>();

queue.offer("A");

queue.offer("B");

queue.poll();

System.out.println(queue.peek()); // B

- 源码入口:

ArrayDeque#offer/ArrayDeque#poll - 场景速记:消息队列、打印队列、限流窗口,一切“排队等候”都离不开它。

树(TreeMap)——层级结构,保持有序关系

树把数据组织成父子层级,便于区间查找和排序。TreeMap 基于红黑树,每次插入都会通过颜色和旋转保持平衡。

Map<Integer, String> treeMap = new TreeMap<>();

treeMap.put(3, "C");

treeMap.put(1, "A");

treeMap.put(2, "B");

System.out.println(treeMap); // {1=A, 2=B, 3=C}

- 源码入口:

TreeMap#put、TreeMap#fixAfterInsertion - 场景速记:区间搜索、排行榜、基于范围的缓存命中,都可以让树结构发挥威力。

堆(PriorityQueue)——动态获取极值的好帮手

堆是一棵完全二叉树,父节点总是比子节点更优(大顶堆或小顶堆)。适用于优先级队列、Top K 等场景。

PriorityQueue<Integer> minHeap = new PriorityQueue<>();

minHeap.offer(5);

minHeap.offer(1);

minHeap.offer(3);

minHeap.poll();

System.out.println(minHeap.peek()); // 3

- 源码入口:

PriorityQueue#siftUp、PriorityQueue#siftDown - 场景速记:任务调度优先级、实时榜单、流式数据取前 N 个元素都离不开堆。

哈希结构(HashMap)——用哈希函数换 O(1) 查找

哈希表把键映射到桶数组,冲突时使用链表或树挂载。同一键无需遍历就能定位,非常适合缓存、去重。

Map<String, Integer> hashMap = new HashMap<>();

hashMap.put("java", 1);

hashMap.put("ds", 2);

System.out.println(hashMap.get("java")); // 1

- 源码入口:

HashMap#putVal、HashMap#resize - 场景速记:缓存、关键词频次统计、分布式一致性哈希槽位,都是哈希表的主场。

图(Graph)——任意实体关系的通用模型

图通过节点与边刻画复杂关系,例如社交网络、城市交通。常用邻接表或邻接矩阵存储,示例里用 HashMap + ArrayList 自定义邻接表。

Map<String, List<String>> graph = new HashMap<>();

graph.computeIfAbsent("A", k -> new ArrayList<>()).add("B");

graph.computeIfAbsent("A", k -> new ArrayList<>()).add("C");

graph.computeIfAbsent("B", k -> new ArrayList<>()).add("D");

System.out.println(graph); // {A=[B, C], B=[D]}

- 源码入口:以

HashMap为核心,自定义图结构可进一步封装抽象 - 场景速记:推荐系统、城市交通路径、社交关系推荐都可以想象成一张图。

想进一步研究底层逻辑,可以直接跳转到 OpenJDK 源码阅读:

ArrayList#add(int, E):java/util/ArrayList.java,关注ensureCapacityInternal与System.arraycopy。LinkedList#Node内部类:java/util/LinkedList.java,查看节点结构与链接。TreeMap#put:java/util/TreeMap.java,红黑树旋转如何维护平衡。PriorityQueue#siftUp/siftDown:java/util/PriorityQueue.java,堆的上滤与下滤过程。HashMap#resize:java/util/HashMap.java,了解扩容与树化条件。

有了动图的直观感受,再配合 Java 源码演练,会更容易理解不同结构在底层发生了什么。

工程实践小贴士

- 先认业务再认结构:先画出“读写/顺序/随机”的调用比例图,再对照结构特性挑选,避免凭感觉换容器。

- 代码评审必问访问模式:当看到

List替换时,务必追问调用方是否存在大量get、contains、subList操作。 - 上线前留性能指标:任何结构替换都要带着压测或灰度数据一起评审,性能回归数据能避免 8 秒白屏重演。

- 封装底层实现:通过接口隔离集合操作,限制外层直接依赖下标或指针,给未来的结构替换留缓冲区。

彩蛋:今天就动手排查一次

挑一个正在维护的页面,看它在渲染或数据处理时使用了哪些集合结构。试着回答两件事:

- 它的核心访问模式是什么(读多还是写多,顺序还是随机)?

- 如果把底层结构换成另一种,会不会重演 8 秒白屏?

答案不一定是“需要立刻改造”,但这个练习能让你立刻把文中的 checklist 用到实际工程里。